È una piccola mostra, la prima monografica dopo oltre un secolo (la precedente è del 1920) che mi ha entusiasmato. Sono esposte solo quaranta opere, ma che raccontano l’intero percorso dell’artista, uno dei protagonisti della pittura italiana dell’Ottocento. Conclude il percorso espositivo Il quarto stato (1901), l’opera sua più conosciuta, che dal 2022 è tornata nella sua sede storica ed ha trovato la sua collocazione definitiva in una sala dove è possibile vederla nella sua grandezza, con la giusta prospettiva e senza vetro di protezione.

Ma Pellizza da Volpedo è molto di più che non solo Il quarto stato. Nella sua seppur breve vita, si è tolto la vita a 39 anni dopo la morte del figlioletto appena nato e della moglie per parto, la sua abilità pittorica gli permette di far parte dal realismo sociale per raccontare la verità del popolo, adotta il Divisionismo per esprimere la luce della natura ed arriva al Simbolismo per svelare la luce interiore dell’umanità.

Gli Inizi

Giuseppe Pellizza (1868 – 1907) è nato ed ha vissuto gran parte della sua vita a Volpedo, in provincia di Alessandria. È molto legato al suo paese, tanto che inizia a firmare le sue opere Pellizza da Volpedo. “Da Volpedo” non è semplicemente un toponimo, ma un manifesto d’identità. Vuole affermare l’orgoglio delle proprie origini contadine e dichiarare che la sua arte nasce dalla realtà e dal popolo. Si colloca inoltre nella tradizione umanistica rinascimentale, come “Leonardo da Vinci” e“ Antonello da Messina”, nobilitando la figura dell’artista moderno, inserendolo in una continuità con i grandi maestri italiani.

Nasce in un’agiata famiglia di contadini che riconosce le sue abilità artistiche e lo fa studiare. Frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Prosegue gli studi a Roma per perfezionare le sue tecniche nel ritrarre la figura umana, ma ne rimane deluso. Si trasferisce a Firenze all’Accademia di Belle Arti dove diventa allievo di Giovanni Fattori (Livorno, 1825 – Firenze, 1908). Prosegue la sua formazione artistica a Bergamo all’Accademia Carrara seguendo i corsi di Cesare Tallone (Savona, 1853 – Milano, 1919). La sua formazione dura poco meno di cinque anni.

Ritorna al suo paese natale che sarà la sua fonte d’ispirazione per le sue opere. Le persone e i paesaggi di Volpedo compaiono infatti in quasi tutti i suoi quadri, anche nei più simbolici.

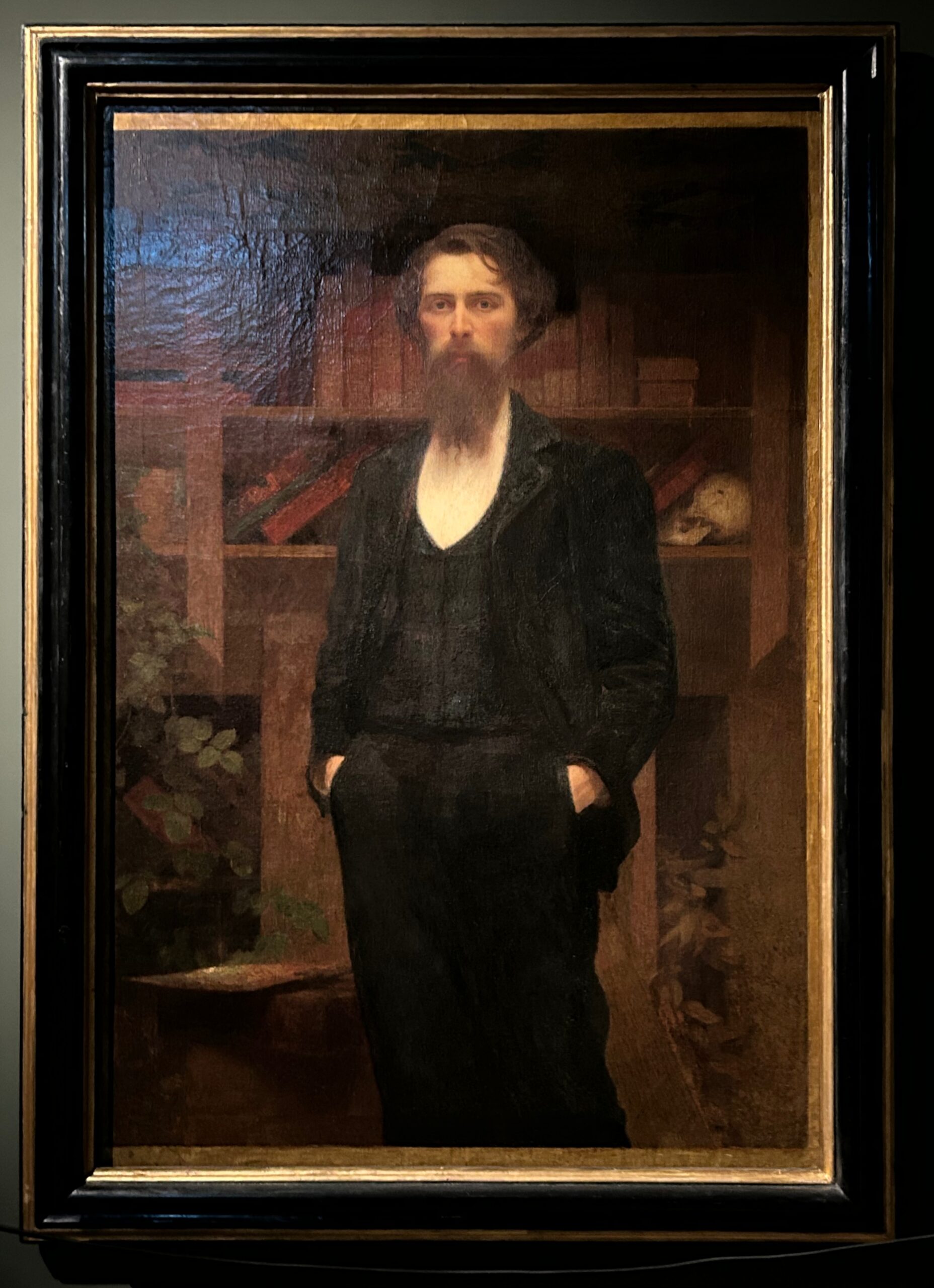

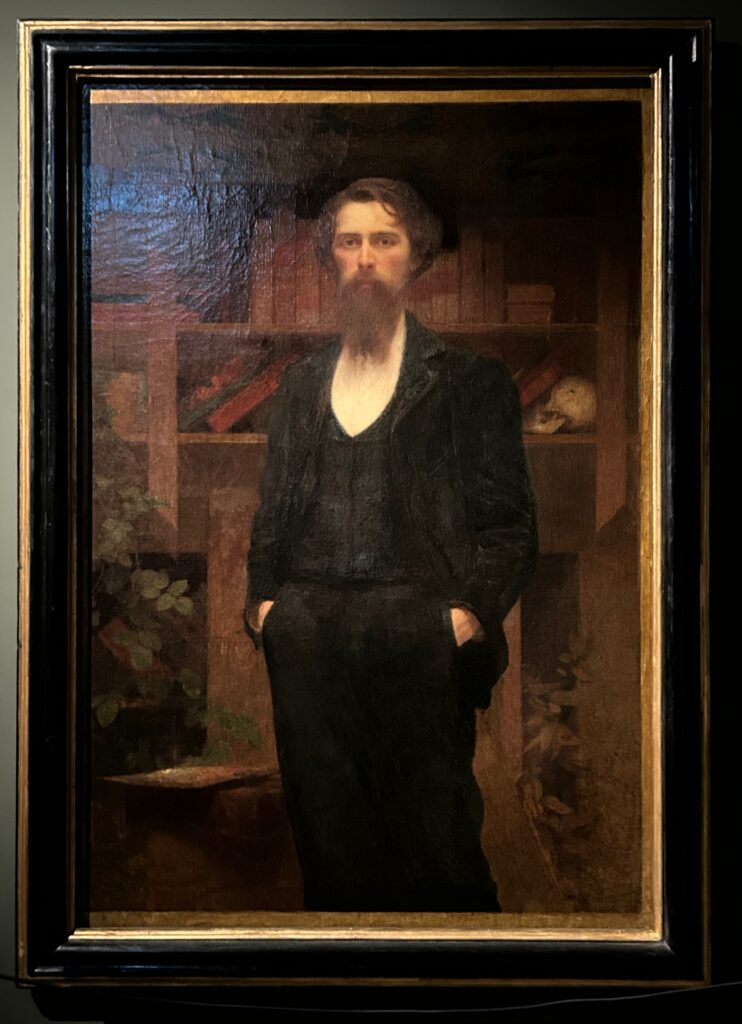

La mostra si apre con l’Autoritratto (1897 – 1899) nel quale l’artista si ritrae senza pennelli davanti alla libreria. Per Pellizza da Volpedo la pittura è un’attività intellettuale.

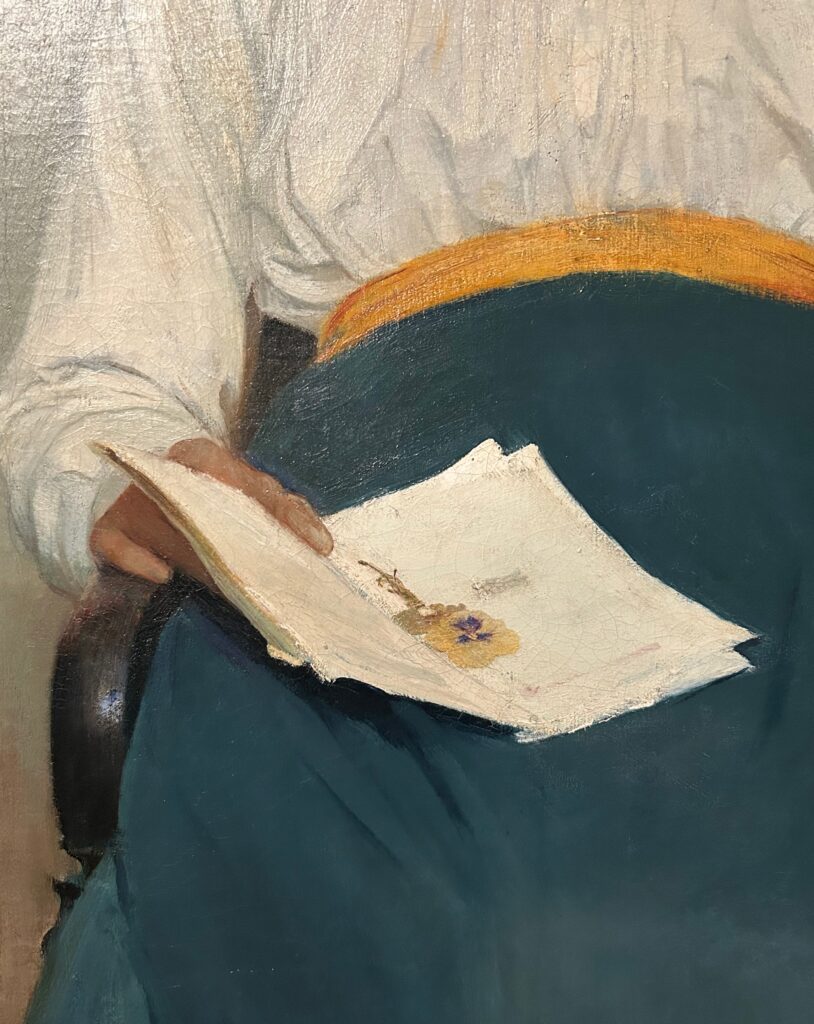

Nella stessa sala è esposto Ritratto di un dolore o Ritratto di Santina Negri (1889). Si riconosce l’influenza degli insegnamenti dei Macchiaioli con la costruzione dello spazio per piani di colore luminoso, steso a grandi campiture. Il quadro è stato realizzato in seguito alla prematura morte della sorella. L’artista rappresenta la sua sofferenza raffigurando una giovane donna, la modella Santina Negri, che dopo aver letto una lettera è sopraffatta da dolore. Il dettaglio della viola del pensiero essiccata che si vede tra i fogli è stato aggiunto dal pittore in un secondo tempo. Il fiore racchiude i colori del dipinto – il beige della parete, il blu della gonna e il giallo della fusciacca – come se volesse riassumere le emozioni in un fiore delicato. L’autore dona l’opera all’Accademia Carrara come ringraziamento per gli insegnamenti ricevuti.

Il Divisionismo

Nel 1891 si tiene a Milano l’Esposizione Triennale di Belle Arti presso la Pinacoteca di Brera. Si distinguono le seguenti innovazioni: la tematica della Pittura sociale e tecnica del Divisionismo italiano.

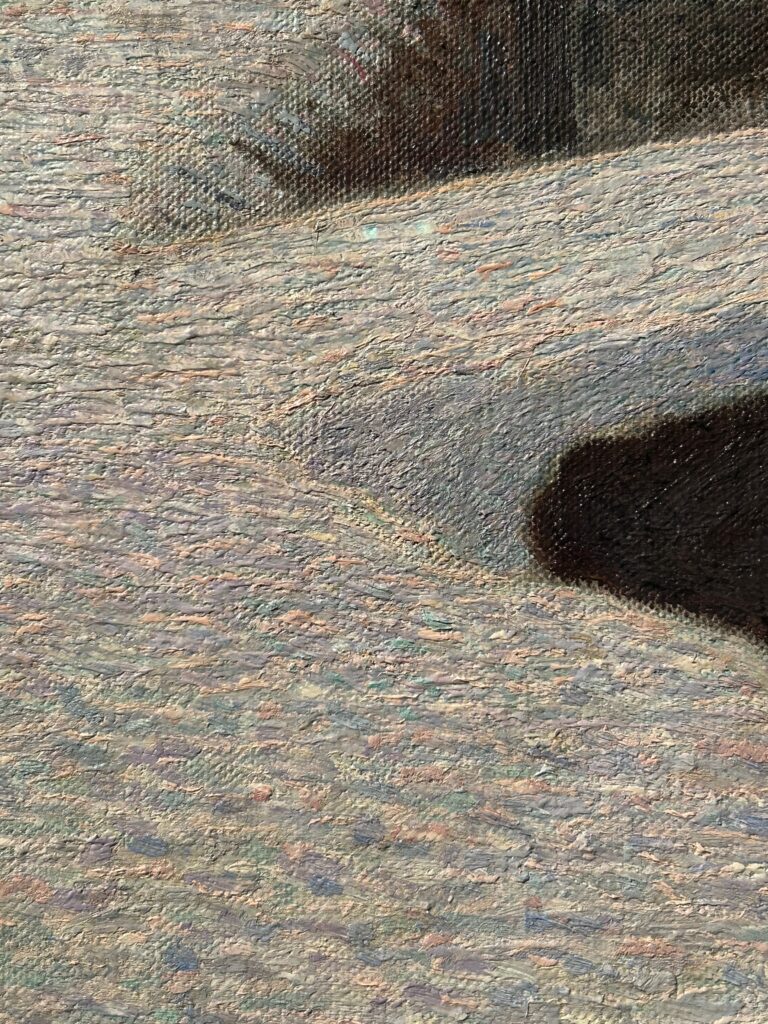

Nella seconda metà dell’Ottocento, i pittori si occupano della luce. La dividono in puntini, tocchetti, filamenti di vari colori, che poi l’occhio unisce in un unico colore. I colori riprodotti con questa tecnica risultano luminosi.

Pioniere è Georges Seurat (Parigi 1859 – Gravelines 1891) con l’opera Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte (1884 – 1886).

Il Divisionismo è una tecnica e non una corrente artistica ed è Plinio Nomellini (Livorno 1866 – Firenze 1943), amico ed anch’egli allievo di Fattori a Firenze, a spingere Pellizza verso il Divisionismo di cui poi diventerà uno dei maggiori esponenti. Pellizza è profondamente influenzato da Giovanni Segantini (Arco (Trento) 1858 – Engadina 1899), uno dei più grandi pittori divisionisti, che egli considera suo maestro ideale e con il quale intrattiene un intenso scambio epistolare. Dopo la morte di Segantini, egli si reca due volte in pellegrinaggio in Engadina per studiare i luoghi che hanno ispirato il maestro e gli rende omaggio ridipingendo quelle vette alpine sulla tela Il ponte che aveva dipinto nel 1904.

En Plein Air

Nell’Ottocento l’invenzione del colore in tubetto con tappo a vite permette di dipingere en plein air e di cogliere le sottili sfumature della luce. Nascono l’Impressionismo in Francia ed i Macchiaioli in Italia. I colori migliori sono prodotti dalla ditta Lefranc & Bourgeois . Nomellini li fa conoscere a Pellizza, che inizia a fare prove di colore in studio. I colori sono nuovi e non si sa come si comporteranno nel tempo.

Anche Vincent van Gogh (Zudert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890) usa i colori in tubetto, ma dipendendo economicamente dal fratello Theo, si può permettere di acquistare solo prodotti non di prima qualità. Infatti, con il tempo, i suoi dipinti stanno cambiando colore. I girasoli, ad esempio, stanno diventando marroni e non sono più del colore giallo originale.

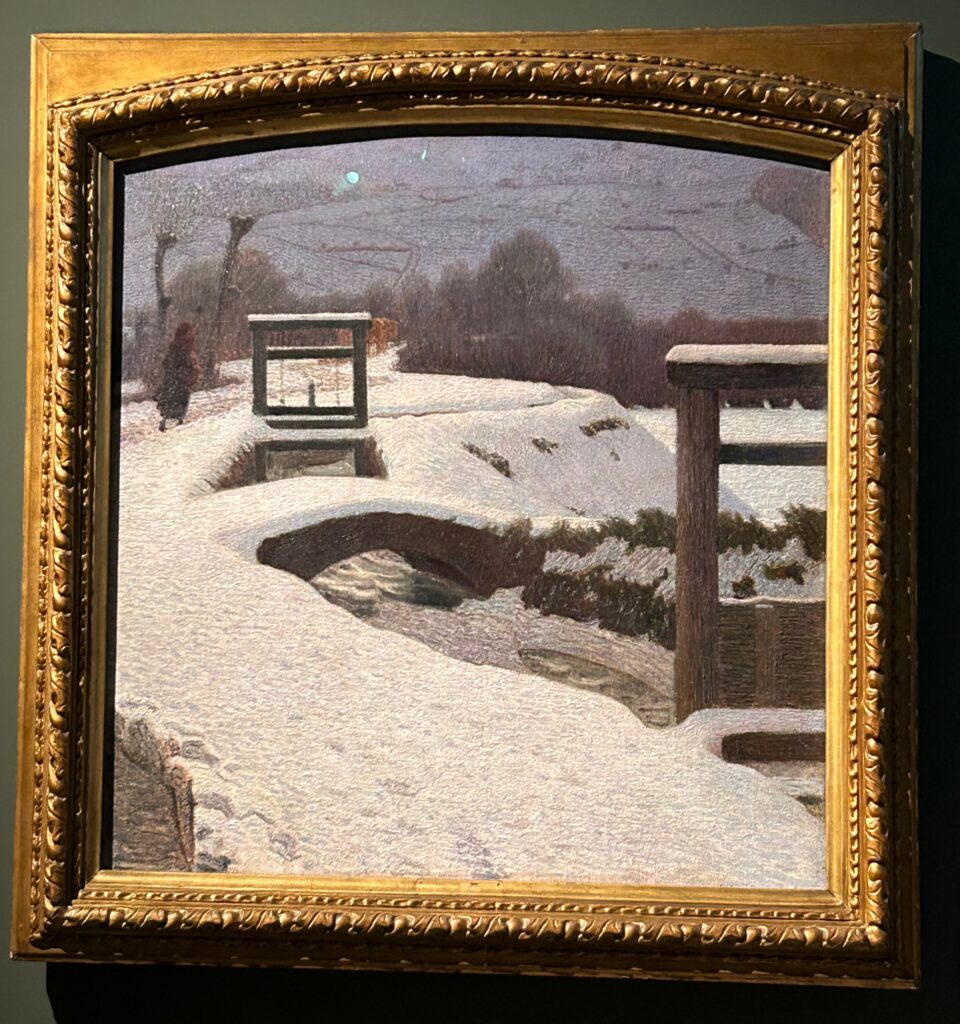

In mostra è esposto il quadro “La neve“ (1905 -1906 ca.), realizzato all’aperto. L’effetto delle neve bianca è dato da tanti tocchi di colori diversi che vanno dalle varie tonalità di rosa, di azzurro, di verde acqua e di grigio.

Il Simbolismo

Ne La processione (1893 – 1895) Pellizza utilizza l’inquadratura fotografica per disporre gli elementi sulla tela. Egli si avvale della fotografia non solo per documentare, ma anche come studio per preparare il proprio lavoro di pittore. È lui stesso a realizzare gli scatti. L’alternanza di ombra – luce – ombra crea una sospensione. Il simbolismo della processione rappresenta l’unità di una comunità, che cammina insieme. Il quadro non esprime religiosità, ma spiritualità ed armonia tra uomo e natura.

Il capolavoro Il sole o Il sole nascente (1904) è realizzato dal vero e riproduce in modo tecnicamente perfetto il sorgere del sole. La sua luce ci abbaglia ed i raggi realizzati con innumerevoli linee di tutti i colori pervadono il paesaggio. Il sorgere del sole ha anche una lettura simbolica: il passaggio dalle tenebre alla luce, la rinascita, l’alba di un nuovo giorno e di un nuovo secolo, l’avvenire. Questa è la prima opera di Pellizza da Volpedo ad essere acquistata da un Ente pubblico, il ministero della Pubblica Istruzione per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

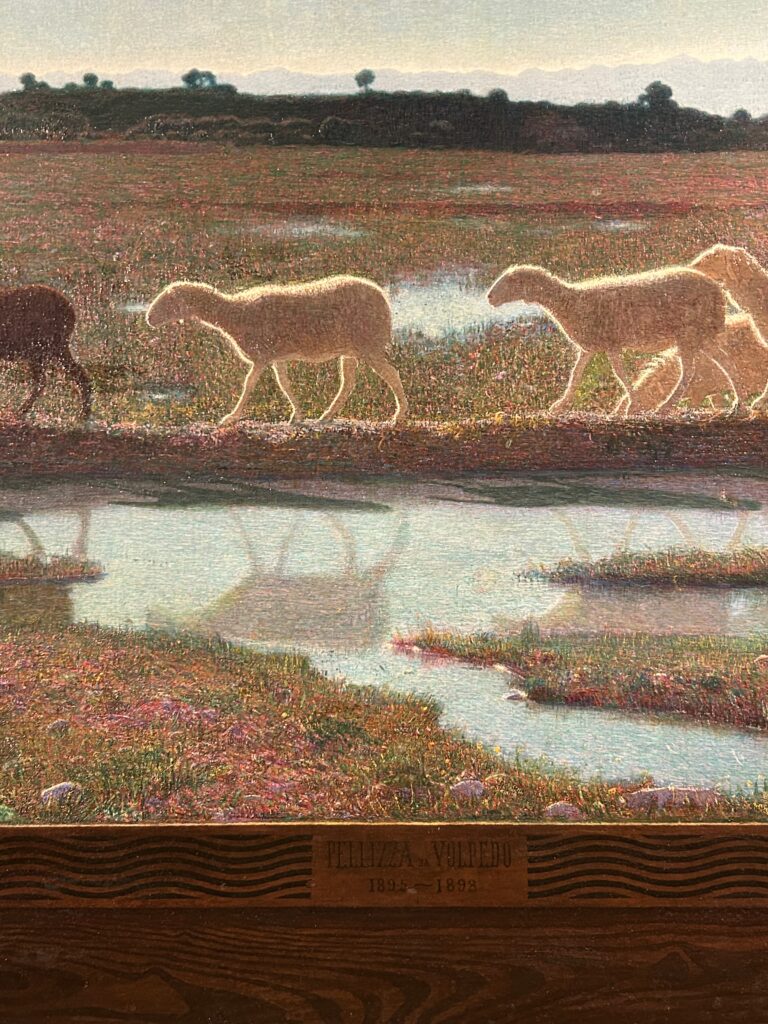

Il quadro Lo specchio della vita (E ciò che l’una fa, e l’altre fanno)” (1895 – 1898) è diviso in 3 parti orizzontali, creando quasi un effetto cinematografico. Sullo sfondo la campagna ed il cielo, al centro si vede una fila di pecore che camminano, “le une seguono le altre senza pensare”. La luce illumina le loro schiene ed i sassi in primo piano. Nella parte inferiore del quadro le sagome delle pecore si riflettono nelle pozze d’acqua.

Il quadro ha un forte significato simbolico. L’artista fa riferimento alle terzine scritte da Dante Alighieri nel Purgatorio e condivide la visione dantesca della vita come un viaggio.

Come le pecorelle escon del chiuso

a una, a due, a tre, e l’altre stanno

timidette atterrando l’occhio e ‘l muso;

e ciò che fa la prima, e l’altre fanno,

addossandosi a lei, s’ella s’arresta,

semplici e quete, e lo ‘mperché non sanno

(Pg, III, 79-84)

Molto particolare è la cornice intorno alla scena che non è di legno, ma è dipinta sulla tela. Le righe ricordano Gustav Klimt (Baumgarten, 1862 – Vienna, 1908).

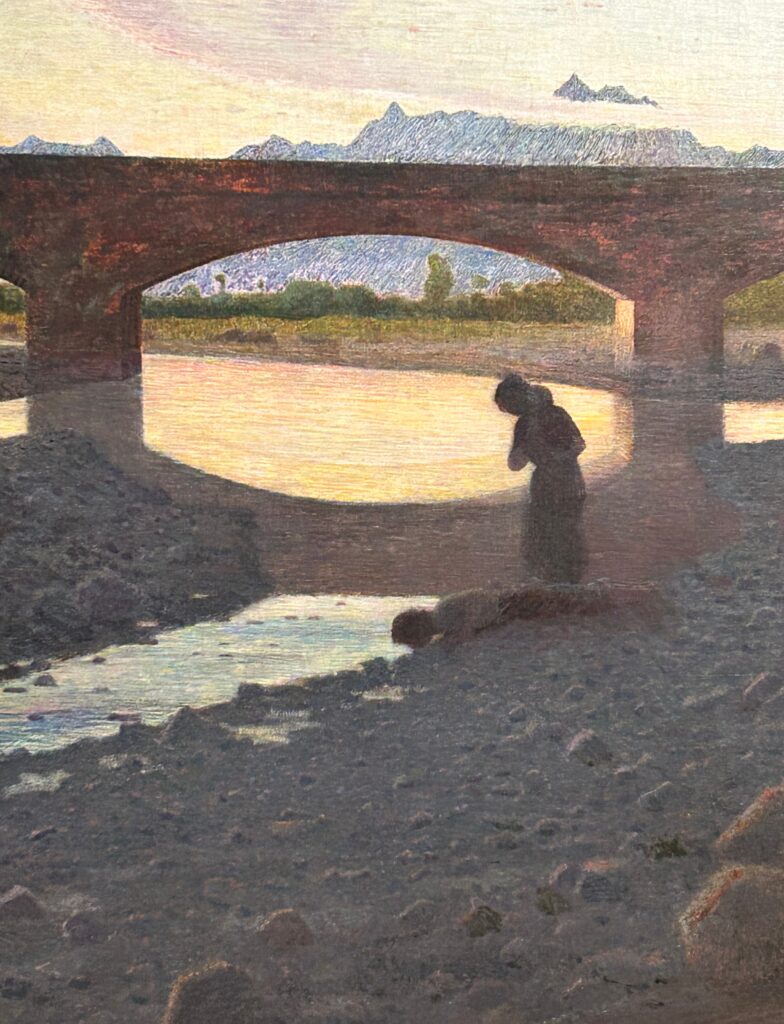

Il ponte (1904) è una grande composizione dove vengono raffigurati il fiume Curone, che scorre vicino a Volpedo, ed i paesaggi che lui ama. Imponente e solido è il ponte, che collega le due sponde ed è simbolo di unione tra generazioni. Al centro c’è un nucleo familiare: lui e la moglie con una figlia in braccio.

In un secondo tempo, dopo il viaggio in Engadina, Pellizza rifà le montagne sullo sfondo, riproducendo le vette grigionesi per onorare il suo maestro Segantini.

Un’opera universale

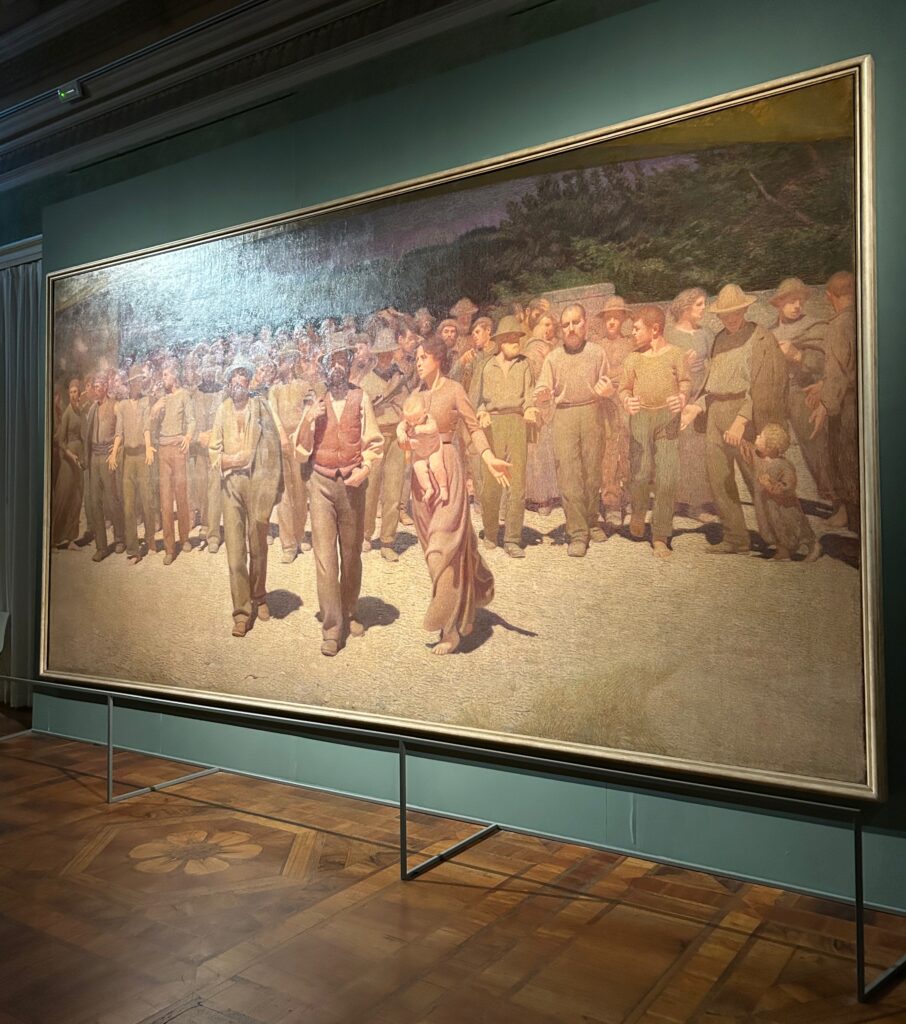

Nell’ultima sala è esposta la sua opera più conosciuta ed il capolavoro della sua carriera, Il Quarto Stato (1901), che chiude l’Ottocento. Il termine Quarto Stato era stato coniato durante la Rivoluzione francese per identificare i contadini e gli operai, in contrapposizione al Clero, alla Nobiltà ed al “terzo stato”, la Borghesia.

Giuseppe Pellizza è un intellettuale e si interessa di politica. Vede i contadini che tornano dai campi, gli operai che protestano. Pensa che l’arte si debba occupare della questione sociale. Ci lavora 10 anni, tra bozzetti e quadri preparatori. Inizia con Gli ambasciatori della fame (1881 – 1985) nel quale sono ben visibili le tre figure centrali, mentre la massa alle spalle è indistinta. Segue La Fiumana (1895 – 1898) e poi Il cammino dei lavoratori (1898). Infine realizza Il Quarto Stato dove le figure dei lavoratori sono ben distinte, in primo piano e monumentali.

La tela è enorme (293 x 545 cm) ed è fatta su misura. Pellizza realizza i cartoni che raffigurano le persone a grandezza naturale, le passa poi con matita grassa su velina ed infine le trasferisce su tela.

La scena si volge nella piazza davanti a Palazzo Malaspina a Volpedo, simbolo del potere. Per dipingere i singoli lavoratori usa come modelli gli abitanti di Volpedo e si conoscono i nomi e cognomi di tutti quelli rappresentati. C’è la moglie Teresa Bidone, la donna con i braccio un bambino, la bella del Paese (già ritratta in altri due quadri del Pellizza), il falegname, il cestaio, una cognata, solo per citarne alcuni.

Posano con abiti di tutti giorni di color marrone. Li dipinge dall’altro così che si vedono tutte le teste. Sono illuminati da una calda luce solare. Avanzano sereni, rivendicando i loro diritti in modo fiero e pacifico.

Pellizza ama la pittura rinascimentale ed in questa tela si ispira per la composizione a L’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, a La Scuola di Atene di Raffaello ed al David di Michelangelo. Utilizza la tecnica divisa. La luce rappresenta l’avanzata.

“Mi giova la teoria dei contrasti, quella dei complementari e la divisione del colore a seconda dello scopo che mi prefiggo nei miei lavori. Tutta la scienza riguardante la luce ed i colori mi desta un particolare interesse: per essa posso avere coscienza di quel che faccio. […] A questo mirano i tentativi che faccio presentemente; e, nella speranza di approdare i miglior risultato, faccio studi preliminari per ben determinare nella mente quello che voglio fare; poi disegno i cartoni da calcare sulla tela, su questa applico il colore di preparazione addirittura a posto, quindi cerco di finire ogni particolare del quadro dal vero. E nel risultato la fattura non dovrebbe essere né tutta a puntini, né tutta a lineette, né tutta ad impasto; e nemmeno o tutta liscia, o tutta scabrosa; ma varie come sono varie le apparenze dagli oggetti nella natura, e raggiunger con le forme e con i colori “un’armonia parlante” (questo sarebbe il supremo scopo), un’idea alla mente od un sentimento al cuore”.

Tratto da un una lettera del 18 maggio 1898 indirizzata da Giuseppe Pellizza all’amico Mucchi

L’opera inizialmente non piace. Per alcuni è troppo pacifica e per altri è troppo violenta.

Nel 1920 il Comune di Milano l’acquista. Oggi il Il Quarto Stato è citato in film come Novecento di Bernardo Bertolucci, nelle opere di artisti contemporanei ( Liu Xiaodong del 2017), di fotografi ( Settimio Benedusi del 2012) o reinterpretato nelle pubblicità ( Dolce & Gabbana del 2019 o Lavazza del 2000) e nei fumetti ( Dylan Dog del 1991).

Vista e Approvata da Ersilia Fiorucci

| Pellizza da Volpedo. I capolavori 26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026 GAM – Galleria d’Arte Moderna – Via Palestro 16 – Milano https://www.gam-milano.com/mostre/200/pellizza-da-volpedo-i-capolavori |

Per chi volesse approfondire: • è possibile visitare l’atelier di Giuseppe Pellizza da Volpedo (https://www.pellizza.it/lo studio-del-pittore/) • anche il borgo ottocentesco di Volpedo merita una visita (https://www.comune.volpedo.al.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere). Disseminate nel paese ci sono le riproduzioni di alcune opere del Pellizza, messe a confronto con gli scorci che hanno ispirato l’artista. • a pochi chilometri di distanza c’è la Pinacoteca Divisionismo Tortona (https://www.ildivisionismo.it/) che raccoglie 145 opere di 59 artisti realizzate con questa tecnica. Podcast: • Casa Museo di Pellizza da Volpedo raccontato da Carlo Pestelli • Giuseppe Pellizza da Volpedo – Wikiradio del 28/07/2017 • Il Quarto Stato • Pellizza da Volpedo, un pittore che ha fatto la storia |

testo e foto di Ersilia Fiorucci